中大新聞網訊(通訊員陳素芳)中新世全球氣候的持續變冷,導致東亞地區亞熱帶森林及其與熱帶森林的交界線向南遷移,為植物近緣物種間的雜交提供了大量機遇。但是,目前尚無研究案例檢驗上述假設。云貴高原植物多樣性豐富,位于熱帶與亞熱帶的交界處。薔薇科枇杷屬廣泛分布于東亞及東南亞地區,其中云貴高原發現12種,為重要的分布中心(圖1)。枇杷屬的演化歷史是否反映古氣候變化和古植被變遷,值得深入探究。

圖1 :枇杷屬物種:a. 小葉枇杷;b. 窄葉枇杷;c. 怒江枇杷;d. 櫟葉枇杷;e. 倒卵葉枇杷;f. 枇杷;g. 大花枇杷;h. 麻栗坡枇杷;i. 香花枇杷;j. 臺灣枇杷

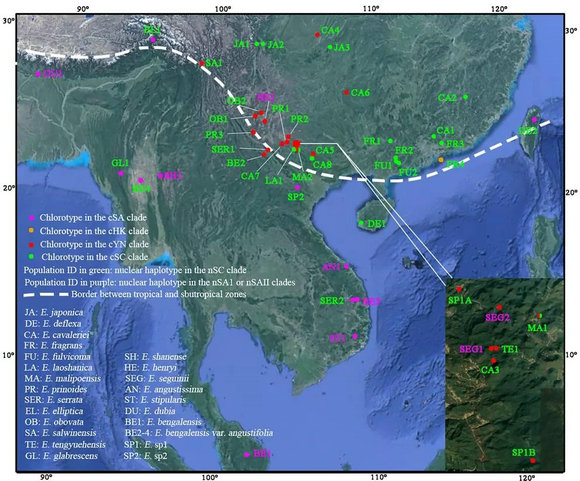

課題組共采集了我國及東南亞地區枇杷屬的23個物種47個居群(圖2),共計817個體(包括云貴高原的12種19居群),選用3個葉綠體片段和5個核基因片段進行群體測序,同時選取33個枇杷屬代表性個體進行淺層基因組測序,提取其葉綠體基因組及197個單拷貝核基因等,基于系列群體遺傳與系統發育方法等開展了枇杷屬的演化歷史研究。結果發現:(1)位于云貴高原的熱帶及亞熱帶過渡區多個枇杷物種檢測到由雜交漸滲事件導致的核質沖突和葉綠體捕獲;(2)枇杷屬起源于亞洲的熱帶區域的始新世,隨后中新世東亞季風氣候加強和全球變冷改變了熱帶及亞熱帶過渡區的位置,導致大量物種的二次接觸并發生種間雜交。本研究為揭示古氣候變化對氣候過渡帶區域植物雜交和多樣性起源提供了新的視角。

圖2. 枇杷屬物種的樣品采集圖cSA, cYN, cSC, 及cHK為葉綠體單倍型網絡圖分支;nSAI, nSAII 及nSC為核基因單倍型網絡圖分支

上述研究成果以“When tropical and subtropical congeners met: Multiple ancient hybridization events within Eriobotrya in the Yunnan-Guizhou Plateau, a tropical-subtropical transition area in China”為題發表在分子生態學領域頂級刊物Molecular Ecology上。中山大學生命科學學院廖文波教授、凡強副教授,四川大學毛康珊教授,中國科學院昆明植物研究所馬永鵬研究員為本文共同通訊作者,中山大學生命科學學院陳素芳博士、英國愛丁堡大學的Richard Milne博士、中山大學生命科學學院周仁超副教授為共同第一作者。中山大學為本研究的第一完成單位。本課題受到國家自然科學基金、廣東省2021年度自然資源事務管理—生態林業建設專項資金、廣州市科技計劃項目基金的資助。

論文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/mec.16325