中大新聞網訊(通訊員梁希悅、姬志豪、韓雪敏)為促進粵港澳青年廣泛交往、全面交流、深度交融,廣東省青年聯合會與香港特別行政區政府民政及青年事務局、澳門特別行政區政府文化局聯合舉辦了“粵港澳青年故宮實習計劃”,旨在加強粵港澳青年文化保育、文化傳承認識。2023年7月17日至8月25日,“粵港澳青年故宮實習計劃”在故宮博物院舉行,來自粵港澳的38名青年學生于故宮博物院14個部門開展了為期6周的實習。

粵港澳故宮實習計劃全員合影

中山大學社會學與人類學學院選拔6名優秀學生,代表廣東青年參加該實習計劃。寧逸風、姬志豪、黃琬淇、韋禧樺、趙晨昕、梁希悅分別來自考古學、文物與博物館學、人口學、人類學專業,在故宮的考古部、宮廷歷史部、古建部、文保科技部、圖書館、故宮世界遺產監測部等六個部門發揮專業特長,學習文化遺產保護專業思維和技能,并與港澳青年們和故宮博物院的老師、工匠深度交流,也在此過程中增強了文化自信,更加堅定了為保護、交流和弘揚中華傳統文化貢獻力量的決心。

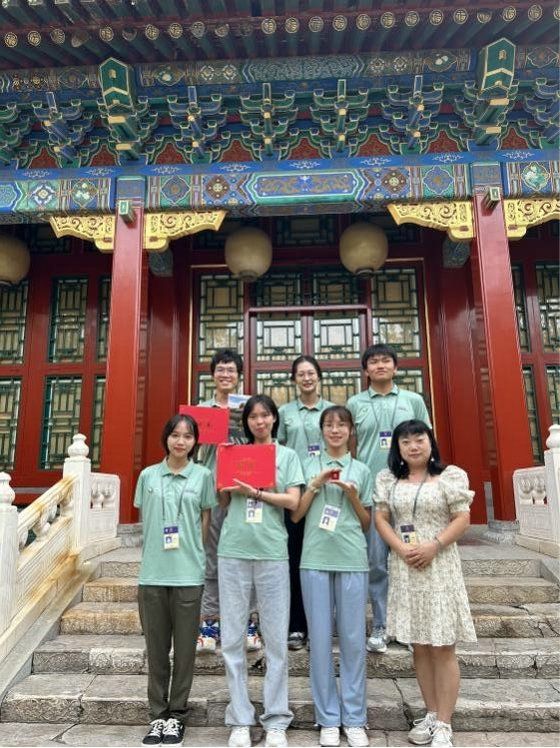

廣東青年結業禮合影

學習文化遺產保護,傳承中華文化根脈

推開沉重的宮門,中大學子踏入歷經六百年滄桑的紫禁城,在工匠言傳身教的過程當中,走進斑駁的古建筑內,在實踐中領悟讓文化遺產煥發生機的妙趣。

考古部考古發掘現場

在考古部,寧逸風同學學習了大型宮殿建筑遺址的發掘技巧和相關工作規程,三維建模和全站儀等專業技術,還學習了庫房整理、畫圖、文物攝影......他說,最為重要的,是學到了很多慎思篤行的道理。

實習生討論工作

在宮廷歷史部,姬志豪同學參與養心殿原狀復原工作,通過比對照片和文物編號將之一一對應。在工作之余,老師還安排多次參觀、觀摩活動,盡皆珍品。他參觀了游客難以看到的火災搶救后的展覽,也近距離感受了龍袍等文物的原樣。

實習生黃琬淇記錄建筑病害

在古建部,黃琬淇同學主要是為靈沼軒研究性保護項目提供輔助。靈沼軒作為故宮內現存唯一的晚清時期西洋風格建筑,又是獨特的鋼鐵與磚石結構建筑,帶有豐富而深刻的時代印記。通過建筑考古方面的研究,嘗試還原其從構建至今的生命歷程,了解其設計理念和背后的時代特點。

實習生韋禧樺記錄文保信息

在文保科技部,韋禧樺同學參與了文保科技部900余份文物保護修復檔案的整理。在文物修復的過程中,修復師們早已將人和物的交流,對物的體悟,甚至把自己也融到了里面,而修復文檔的一頁、一行、一字則記錄著他們與歷史的對話,記錄著他們的不懈努力。

實習生趙晨昕整理館藏書籍信息

在圖書館,趙晨昕同學對開架雜志和平裝書籍進行整理,在此過程中,了解到故宮博物院圖書館現有紙質、電子圖書資源的整體情況和查詢方式,學習到開架圖書的借閱管理方法,參與到開架圖書排架整理、期刊歸庫、故宮文物月刊及故宮學術季刊電子目錄登記核對等工作。

實習生梁希悅進行古建筑攝影

在故宮世界遺產監測部,梁希悅同學主要負責故宮2023年走獸普查的項目,監測屋頂及瓦面的情況。她熟練地掌握了所有屋頂類型、走獸的排列順序和形制以及其代表的等級秩序,實習期的第三個星期已經完成了南三所區,西六宮區儲秀宮、翊坤宮、太極殿、長春宮,東六宮區承乾宮、鐘粹宮、景陽宮,三宮殿三所殿區、壽安宮區等100余座建筑的脊獸普查,并總結相關規律,形成了對不可移動文化遺產保護、監測工作的初步認知。

青年學生戮力同心,搭建灣區交流橋梁

粵港澳大灣區,無論在經濟模式還是文化習慣上都有很深的歷史淵源。粵港澳青年學生在北京的6周時間里,共同工作、共同學習、共同游歷名勝古跡,彼此建立了深厚情誼。

“專業碰撞”,讓這場青年交流的寶貴實踐顯現出非同尋常的意義。故宮世界遺產監測部的梁希悅同學提到,部門里的三位實習生分別來自粵港澳三地,分別就讀于人類學、歷史學和建筑學專業,在交流當中,他們從各自的專業視角,對古建筑極其保護的意義有了更深的思考。“建筑是人文之本,這是我們一致的看法,從歷史事件、鮮活的人和建筑本體的不同視角看待建筑保護,這一塊拼圖似乎也變得完整了。”

“真誠坦率”,是中大的幾位同學對港澳實習生的一致評價。原本完全不懂粵語的韋禧樺、姬志豪同學,在與港澳同學的相處之中,不僅沒有感受到任何的溝通問題,還跟他們學會了很多粵語詞匯。古建部的港澳同學們為黃琬淇同學策劃了一場特別的生日會:“港澳同學居然從半個月前就開始策劃給我慶生的驚喜。當天他們把偷偷定好的蛋糕擺在我面前的時候,我真的忍不住熱淚盈眶。故宮里沒有燭火,但我永遠都忘不了那一天。”

“文化認同”,是同學們在交流中達成的共鳴。考古部的寧逸風同學說,雖然部門的港澳同學來自不同學校和專業的培養體系,但對于從事考古的他們而言,實踐是最好的學習方法。趙晨昕同學在交流中感受到粵港澳青年擁有同樣的愛國情懷和中華優秀文化傳統,實習搭建了青年們交流的橋梁,也增進了他們的情感和文化認同。

粵港澳實習生參觀故宮

粵港澳故宮實習計劃開學禮合影

中華優秀傳統文化是中華民族的文化根脈。這次故宮實習使粵港澳青年學生加深了對傳統文化的認識,激勵他們厚植家國情懷,將個人發展融入國家戰略之中。他們表示未來將全身心投入到文化事業建設當中,不斷增強文化認同與文化自信。中華五千年文明薪火相傳,歷久彌新,必將在保護、交流和傳承中不斷迸發活力,使中華民族屹立于世界民族之林。

文稿終審:社會學與人類學學院 陳險峰