中大新聞網12月6日深圳電(通訊員劉興基)12月2日,中山大學農學院黨總支書記程月華副研究員,平臺建設管理中心主任、有害生物綠色防控教研室主任胡建教授,教職工第一黨支部書記陳昊副教授,團委副書記劉興基一行四人赴云南澄江開展紅色尋訪與社會調研活動。本次調研旨在尋訪抗戰時期農學院在澄江的辦學舊址,感受抗戰時期農學院教工砥礪辦學、服務當地農業發展,學子刻苦求學、努力成才的奮進精神;同時進一步挖掘、豐富農學院院史,賡續紅色基因,傳承初心使命;了解當地經濟特別是農業發展情況,探求服務當地、回饋社會的切入點,讓紅色傳統再賦新意,引領新時期中大農學院師生續寫新篇。

參觀層青閣合影(來源:農學院)

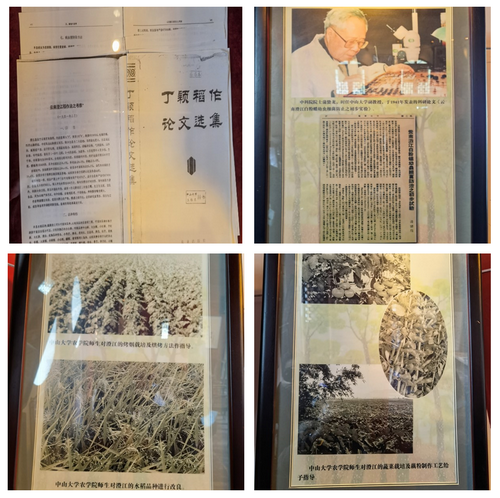

在澄江縣委黨校原常務副校長、澄江縣教育局原局長解天榮老師,澄江教體局副局長陳雪君,教科所教研員劉曉鵬老師等的帶領下,程書記一行首先來到中山大學澄江辦學紀念館(原理學院辦學舊址)。紀念館分為上下兩層,展出的珍貴歷史圖片、手稿等再現了中大師生當年顛沛流離、烽火逆行,堅持辦學、弦歌不輟的歷史。解老師著重講述了鄧植儀教授、丁穎院士、蒲蟄龍院士等人,當年如何在艱苦環境中帶領農學院師生,從事科研教學工作、運用科學技術幫助當地群眾解決農業生產難題等歷史。解老師表示,在他父親等老一輩的口述中,當時的中大師生與當地人相處融洽,澄江人民用寬廣無私的胸襟接納了中大師生,中大師生也同樣用自己的方式回報澄江人民。特別是農學院的師生開展了很多社會實踐,比如改良水稻種植和蔬菜栽培,調查土壤與植物資源、防治白粉蝶等作物害蟲、改進藕粉制作工藝,開展農業技術培訓等,產生了顯著的經濟和社會效益,澄江人民至今依然感激不已。

在層青閣參觀學習(來源:農學院)

層青閣內展示的部分圖片、文稿(來源:農學院)

接著,在解老師等的帶領下,一行人又先后來到農學院當年的行政辦公和學生上課的舊址。這兩個場所當時都是寺廟,專門騰出來作為農學院師生辦公教學的場地。雖然條件艱苦,但農學院師生克服重重困難堅持辦學。如今,透過這老舊的建筑和室內斑駁的墻面,依稀可以看到70多年前農學院師生學習生活的痕跡,仿佛在昭示和激勵農學院的后來人:要學習前輩不畏艱難的求索精神,不忘初心,珍惜來之不易的幸福生活,努力學習、刻苦鉆研,為解決國家農業的“卡脖子”問題,為實現鄉村振興和農業現代化而不懈努力。

農學院辦公舊址(來源:農學院)

農學院教學舊址(來源:農學院)

最后,到訪者來到了中外聞名的生態瑰寶撫仙湖畔。撫仙湖是我國最大蓄水量湖泊、最大高原深水湖、第二深淡水湖泊。撫仙湖不僅風光秀美,而且特產豐富,湖中生息繁衍著抗浪魚和金線魚等世間稀有的土著魚種。解老師等人介紹了原本以農為主的澄江人民為了更好地保護撫仙湖的水源,不斷改善生態環境,而做出了棄耕搬遷的巨大犧牲。目前保留下來的少部分耕地,嚴格按照無公害種植、綠色防控等要求進行。盡管種植成本提高了,但為了綠水青山,當地人民還是像當年接納中大辦學一樣,義無反顧、默默奉獻。解老師還將自己珍藏的一本史料《中山大學澄江憶舊》,贈給到訪者留念。

經過尋訪調研,農學院一行人對學院在澄江的抗戰辦學歷史有了更加深入的了解,對澄江人民的博大胸懷有了更多的欽佩。在座談交流中,程書記表示,農學院前輩們在澄江辦學的這段歷史是學校和學院發展中一段值得永久銘記、世代傳承的歷史,前輩們在艱苦條件下,不僅邊抗戰邊辦學,而且勇擔社會責任,積極推動當地農業發展的精神,值得學院復辦后的師生學習和傳承。學院現在正值復辦初期,大家更應凝心聚力、克服暫時困難、不忘復辦初心,不僅要努力把學院辦成有中大特色、深圳特色的一流農學院,而且成為服務地方社會經濟發展的“鄉村振興工作站”,把論文寫在祖國的大地上。胡建教授、陳昊副教授、劉興基老師也分別表示,這段辦學歷史對于學院師生是一筆寶貴的精神財富,也是老師們在教學過程中課程思政、立德樹人的寶貴素材;今后在教學科研和學生培養中,一定傳承前輩精神,厚植愛國情懷,培養出既有現代農業專業技能,又真正“懂農業、愛農村、愛農民”的時代新農人,建設老區,回報社會。

文稿終審:農學院 程月華