中大新聞網訊(通訊員蒲歡)10月15日至18日,中山大學歷史學系曹天忠教授、李欣榮副教授及歷史學系碩博研究生一行10人赴仁化、南雄等地進行田野考察。考察團隊追溯抗戰時期中山大學遷往仁化辦學的蹤跡,收集史料、口述訪談的同時,對當地革命史相關史跡進行了實地考察。在此次尋訪故地的過程中,師生們回歸歷史現場,深入探索發掘,隱藏在南嶺群山中的故人、故史及諸多珍貴的歷史細節逐一浮現。

烽火辦學:抗戰時期中大自坪石疏遷仁化

1944年底至1945年初,日軍進犯粵北,粵漢線失守。日軍占領湖南宜章縣屬栗源堡后,中大辦學所在的坪石鎮陷入被敵包圍之勢。學校決定緊急由坪石向東遷往仁化、梅縣,向西遷往連縣,分散三處辦學。數百名中大師生遷往仁化,由工學院院長陳宗南主持教務,隨后中大附中校長司徒漢賢率領附屬中學師生也到達仁化辦學。考察團此行循著中大在仁化辦學的碎片線索,通過實地走訪、口述訪談等方式,收集到諸多珍貴的歷史細節。

10月15日下午,在長江鎮文化站蕭生奎站長的引導下,師生們前往真仁村,尋訪中大在長江鎮的辦學舊址。據《長江鎮志》記載,1945年,廣州中山大學部分師生曾遷至長江鎮,并在縣屬長江造紙廠,開辦中大附中4個班,招收學生100多人。中大在此辦學僅一個學期,于抗戰勝利后遷回廣州。中大在長江鎮辦學期間,得到當地百姓大力支持,如鄉紳劉墨山為支持中大在長江辦學,曾有捐出30000斤稻谷的義舉。

考察團在真仁村中大辦學舊址旁合影(來源:歷史學系)

在口述訪談中,蕭生奎站長和當地村民劉炳堃向師生們講述了中大師生在辦學舊址附近的象形嶺下挖建防空洞的故事,彌補了諸多歷史細節。防空洞遺址尚在,當地百姓為防止小孩入洞遇險,已將其填埋。

當晚,仁化縣史志辦邀請當地文史專家與師生們舉行了座談會。出席座談會的有仁化史志辦潘小明主任及王進老師、謝文嘉老師等當地文史專家。會上師生們和當地專家就仁化地方史、仁化與中大深厚的歷史淵源等話題展開親切交流。同學們在交流互動中提出自己的困惑,得到當地文史專家的詳細解答,增進了對仁化地方史的了解,收獲滿滿。

仁化史志辦文史專家與考察團師生熱烈交流(來源:歷史學系)

10月16日,沿山路盤旋而上,在南雄市百順鎮黨委李江華書記的引導下,考察團來到鄧洞村,尋訪中大師生遷學途中喋血鄧洞坳的往事。侯運隆老人現已82歲高齡。據他回憶,兒時途徑埋葬點時曾聽父親講,當時中大師生與日軍在鄧洞坳遭遇,師生們被日軍開槍追擊,致五人遇難。當地老一輩的村民分兩堆幫忙安葬,曾有中山大學的人來到墓前立牌,約80公分的木板上用毛筆寫著“中山大學學生墓”七個大字。這一說法在村民侯金生等人的口述訪談中亦得到印證。

行走在這片被當地人稱為“旱禾土”的山間,當地村民侯金生帶考察團找到了中大師生的埋葬點,隱匿在茂密的竹林中。曹天忠老師提出中大后續會對埋葬點進行修繕,立碑懷念。考察團一行在墓前默哀致悼。

此行考察團不但找到了中大學長們的長眠之處,還意外從鄧洞中大學生墓旁尋得一株黃花倒水蓮。師生們將其帶回中大校園,以留一份記憶,存一份思念。

帶回一株黃花倒水蓮(來源:歷史學系)

隨后,師生一行由黎郁文委員引路,參觀了聞韶鎮白竹村的劉氏宗祠。中大師生們在鄧洞坳遭遇日軍后,轉移至聞韶白竹等地,傷員得到當地百姓的救治,辦學也得到當地百姓的熱情幫助。其中,中山大學黨支部帶領師生們入住劉氏宗祠,在白竹、石圍一帶繼續領導開展抗日宣傳,賡續抗日烽火。

10月18日,考察團繼續尋訪中大抗戰時期遷辦仁化的足跡,來到仁化扶溪鎮紫嶺村。在村委會譚艷梅書記的引導下,參觀了當地的譚氏大宗祠。

隨后,考察團在當地親歷者或后人的講述中,對中大在扶溪的辦學往事有了進一步了解。扶溪學校黨支部書記、仁化縣作協成員李漢球回憶稱,曾在1980年代聽李學興(曾任鄉政府職員)、李潤源等人講起中大在扶溪辦學的相關事跡。中大師生來到扶溪后,借當地祖祠上課,并在當地開展抗日宣傳,通過演街劇、作演講等形式來動員當地群眾。中大辦學也得到當地人的幫助與支持,例如當地鄉紳譚鳳儀(字南約),是當地最后一個貢生,曾捐贈100擔糧食給中大。

扶溪學校黨支部書記李漢球(右)接受口述采訪(來源:歷史學系)

譚進修老人出生于1930年,于1951年參軍。曾任譚氏宗祠會長,以前也是供銷社主任。據他回憶,中大來扶溪辦學時,他年紀尚小,見過當時中大的負責人,40歲左右,穿中山裝,曾在糶谷坪作過演講。中大辦學期間,師生們分散到各小組的譚氏宗祠入住。從為中大師生捐谷一事中,當地百姓對中大辦學的熱情支持亦足以想見。

隨后師生們來到扶風書院舊址,這里曾是中大在扶溪辦學的所在地。扶風書院于1908年改為仁化縣第三區國立高級小學,后改為扶風鄉中心學校,后來塌掉,現已重修成民房。

扶風書院舊址已重建為民房,中大曾在此辦學(來源:歷史學系)

此行除追尋抗戰時期中大在仁化辦學蹤跡外,考察團也在丹霞地貌的參觀考察中尋找中大五代學人與仁化的緊密聯系。17日,在仁化史志辦潘小明主任的引導下,考察團來到丹霞山。中山大學五代學人在丹霞地貌的命名、地質研究、申遺中作出不可磨滅的貢獻,這里凝聚著中大學人的心血與長年的學術接力。1928年馮景蘭先生等將丹霞山及粵北地區形成丹霞地貌的紅色礫巖層命名為“丹霞層”,繼而陳國達教授于1939年首先提出“丹霞地形”的術語。1943年至1948年,吳尚時、曾昭璇教授等分別對丹霞山的地層、巖性、構造、地貌發育等方面進行了研究,為丹霞山的地貌研究工作打下基礎。1982年,黃進教授提出了丹霞地貌最基本的坡面形態特征和坡面發育過程,并組織召開了第一屆全國丹霞地貌旅游開發學術討論會,成立了丹霞地貌旅游開發研究會,丹霞地貌學走向成熟。此后,以彭華教授為首的研究團隊,繼續加大對丹霞地貌的研究和宣傳,對丹霞地貌的國際認同和申報世界自然遺產起到重要的學術支持作用。

吳雪芳講解員為考察團介紹丹霞地貌(來源:歷史學系)

紅色記憶:中共革命脈絡在仁化、南雄

10月15日上午,師生一行驅車前往仁化長江鎮,經由長江鎮文化站蕭生奎站長引路,前往中共五嶺地委舊址。此行途徑凌溪革命烈士紀念碑,考察團在此駐足悼念。凌溪革命烈士紀念碑上雕刻著在革命斗爭中英勇犧牲的烈士名字,匯聚著凌溪這片熱土上的紅色記憶。

凌溪革命烈士紀念碑(來源:歷史學系)

中共五嶺地委舊址位于凌溪村高坪小組南臺山旁,附近竹木叢生,溪水蹤涼。長江鎮人民政府在遺址處立有“中共五嶺地委成立遺址碑”。1946年6月26日,國民黨撕毀《停戰協定》,全面內戰爆發后,中共廣東區委作出“恢復武裝斗爭"的決定。次年3月,中共香港分局派張華到粵北,在云影庵召開會議,并在此成立了中國共產黨五嶺地區委員會。中共五嶺地委成立后,明確了五嶺地區游擊戰的方針、步驟和“坐南朝北”、多支多點、星羅棋布地建立和發展游擊根據地的要求,決定亮出旗幟,廣泛發動群眾,繼續開展“反三征”斗爭和減租減息、破倉分糧的群眾運動。在五嶺地委領導下,五嶺地區的武裝力量進行了多次斗爭,為解放華南地區做出了重大貢獻。

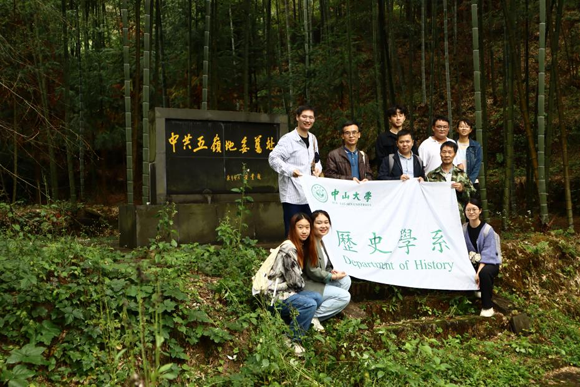

在中共五嶺地委舊址合影(來源:歷史學系)

10月15日下午,考察團參觀了長江鎮中山公園。中山公園原名高崗廟,1930年廣東省獨立警衛旅三營進駐長江時,將其開辟為“中山公園”。這里是是紅二師前鋒別動隊偵察長江墟主要偵察點之一。1954年長江鎮人民政府把自1927年仁化縣第四區(長江)農民協會執行委員會成立至1950年冬,配合中國人民解放軍剿匪取得勝利,在長江鎮地區歷次的革命斗爭中光榮犧牲的29名烈士安葬于中山公園,并在1967年5月于中山公園頂坪建成“革命烈士紀念碑”。

10月16日下午,考察團來到南雄百順朱安村沙坑,經由朱安村黨支部陳云峰書記、麥泉委員引路,參觀了三五九旅遺址。據陳書記介紹,當時被稱為南下支隊的三五九旅曾在此駐扎,部隊利用陳氏祠堂開會,旁邊便是炮樓。

隨后,考察團前往黃屋城村參觀,受到當地村委會黃城英主任的接待。黃主任介紹黃屋城建于明朝,至今有600多年的歷史,城墻以花崗條石和青磚砌成,具有防御性質。舊時先后有黃、諸、嚴三姓居住在城內。老屋祠堂內的立柱有減震作用,下面的石杵可移動。在黃主任的引導下,師生們還去往當地天后宮和鐘屋圍樓參觀。

18日下午,考察團來到此次行程的最后一個考察點——石塘鎮雙峰寨。石塘村支部書記李朝用和石塘鎮宣傳部劉艷鳳委員熱情接待了考察師生。雙峰寨曾是共產黨領導的農民自衛軍與國民黨正規軍反動派斗爭的紅色堡壘。1928年大革命時期,石塘地主李志春勾結國民黨七軍第二十一師的一個團,伙同當地反動派武裝,于1928年3月29日,突然包圍了雙峰寨,寨內七百多軍民在營長李載基的領導和指揮下,與敵人開展了震撼粵北的雙峰寨保衛戰。這場保衛戰歷時九個多月,斃敵一百一十多人。在粵北農運史下寫下了光輝的篇章。

隨后由李書記引路,考察團參觀了當地的龍母宮。龍母宮在當地也被稱作石塘娘娘廟,始建于1889年,1928年南昌起義后,紅軍經此地前往樂昌會師,曾在龍母宮營宿。

考察團在雙峰寨前合影(來源:歷史學系)

追尋過往,抗戰時期中共在粵北山區的紅色革命激蕩人心,中山大學在烽火中流離,疏遷仁化的辦學過程歷經艱苦。記憶的碎片在田野考察的推進中日漸連綴,最終將中大與紅色革命、民族命運緊密相連。在風雨飄搖的年代,底蘊自茲醞釀,各代學人不斷接力,終而壘起屹立不倒的“南天一柱”。憶往思今,路在腳下,從過往中汲取力量,在追憶與體悟中繼續攀登。

文稿終審:歷史學系 楊元紅