中大新聞訊(通訊員李東升、孫曉明)金伯利巖作為世界上絕大多數(shù)原生金剛石礦床最主要的母巖,是一種具有斑狀結(jié)構(gòu)或角礫狀構(gòu)造、富含揮發(fā)分、偏堿性的含鉀超基性巖,在自然界分布很少,一般呈小的侵入體產(chǎn)出。除了作為攜帶金剛石和地幔捕擄體的重要載體外,金伯利質(zhì)巖漿還可以扮演窺測、認(rèn)識地球深部過程的“探針”角色,有助于進(jìn)一步了解克拉通巖石圈地幔多期次交代作用與低程度部分熔融之間的內(nèi)在聯(lián)系。然而,金伯利巖本身在化學(xué)成分、礦物組成和結(jié)構(gòu)上具有混雜多變的性質(zhì)特征,且?guī)r漿上升侵位至地表淺部后極易發(fā)生強(qiáng)烈的熱液蝕變,加之金伯利巖普遍還攜帶了大量來自地幔或地殼的深源捕虜體,其存在也會致使同位素組成及初始比值的測定變得更加復(fù)雜,因此對金伯利巖的地質(zhì)定年一直是世界性難題。根據(jù)前人匯總編制、剛更新不久的金伯利巖地質(zhì)年代學(xué)數(shù)據(jù)庫,全球已知的金伯利巖產(chǎn)地中,大約只有20%具有公開發(fā)表的高質(zhì)量年齡信息。因此,關(guān)于如何精準(zhǔn)確定金伯利巖的侵位時代,探索摸清其演化歷史和成因來源等重要問題,至今仍是一個經(jīng)久不衰、值得深究的科研前沿?zé)狳c(diǎn)。

作為大多數(shù)金伯利巖體中比較豐富的基質(zhì)礦物相或常見捕虜晶,石榴石通常被認(rèn)為具有較強(qiáng)的抗蝕變/風(fēng)化能力,結(jié)晶后不易受到晚期流體-圍巖相互作用的影響,這些優(yōu)點(diǎn)使得石榴石對于理解復(fù)雜巖石組合(例如金伯利巖)的多階段構(gòu)造變質(zhì)演化過程特別有用。因此,通過解讀石榴石本身的晶體生長過程,從中推斷出相關(guān)年齡信息,將有助于進(jìn)一步破譯和揭示其寄主金伯利巖可能經(jīng)歷過的多期次巖漿-變質(zhì)作用(熔/流體交代)等地質(zhì)事件。遺憾的是,有關(guān)石榴石U-Pb地質(zhì)年代計在約束限定金伯利巖侵位年齡方面的應(yīng)用鮮見報道。

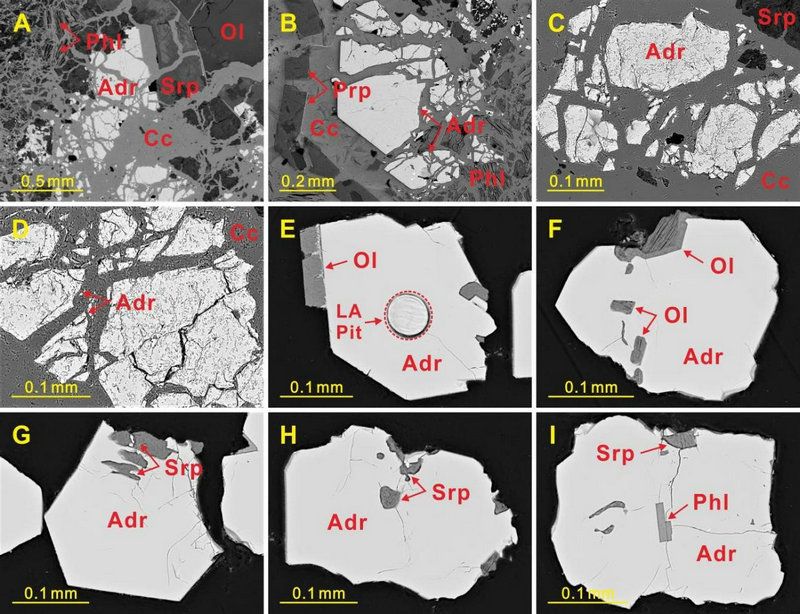

中山大學(xué)地球科學(xué)與工程學(xué)院孫曉明教授團(tuán)隊(duì)博士生李東升等采用激光燒蝕進(jìn)樣系統(tǒng)與等離子體質(zhì)譜儀相結(jié)合的LA-ICP-MS原位微區(qū)分析技術(shù),首次嘗試將石榴石U-Pb地質(zhì)年代計應(yīng)用于我國最重要的原生金剛石產(chǎn)區(qū)之一的遼寧省南部瓦房店含金剛石金伯利巖體定年,取得重要進(jìn)展。研究顯示:該區(qū)石榴石主要為鈣鐵榴石,一般呈塊狀單晶或多晶集合體形式產(chǎn)出,普遍具有不等粒斑狀結(jié)構(gòu)并表現(xiàn)出一定程度的脆性斷裂或塑性變形特征,且通常與相當(dāng)大比例的碳酸鹽礦物相、蛇紋石以及蝕變后余留下的橄欖石(假象)殘晶密切伴生(圖1)。

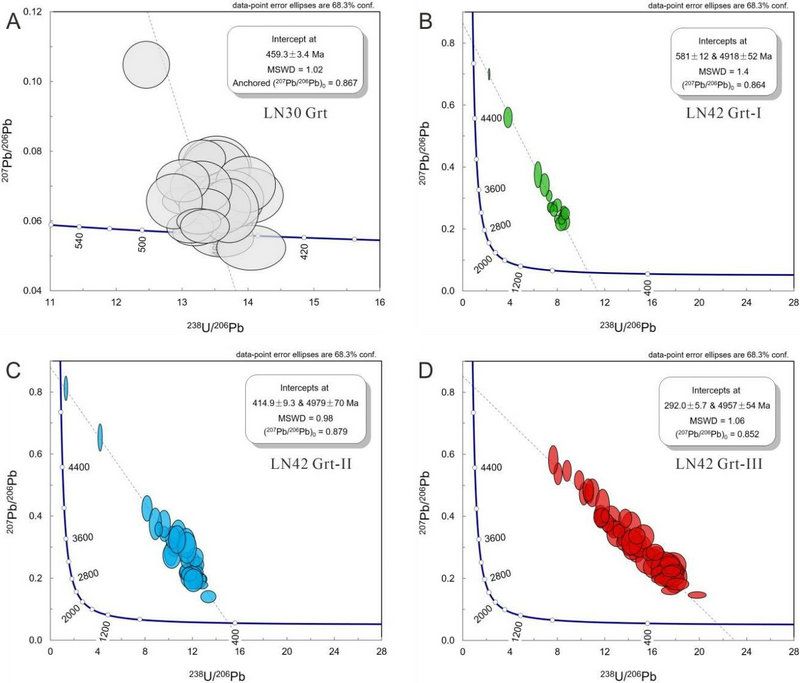

石榴石LA-ICP-MS分析顯示:瓦房店金剛石礦區(qū)30號巖管巖體侵位年齡為459.3 ± 3.4 Ma(MSWD = 1.02),42號巖管巖體侵位年齡為414.9 ± 9.3 Ma(MSWD = 0.98)。此外,42巖管的鈣鐵榴石礦物還記錄了581 ± 12 Ma(MSWD = 1.4)的292.0 ± 5.7 Ma(MSWD = 1.06)兩組年齡,分別判斷為深源捕虜晶形成年齡和巖漿期后熱液蝕變事件的年齡。年齡最老的殘留捕虜晶指示華北克拉通下地殼在大約0.6 Ga左右可能受到一期與晚元古代軟流圈物質(zhì)上涌的構(gòu)造熱事件影響。發(fā)育環(huán)帶的含Ti鈣鐵榴石自形晶記錄了發(fā)生于415 Ma左右、稍晚于奧陶紀(jì)峰期的另一次巖漿活動,反映本地區(qū)在晚古生代至少間斷發(fā)生過兩期獨(dú)立的金伯利巖侵位事件。此外,大部分次生成因的含水鈣鐵榴石微晶還首次記錄了一期發(fā)生于~292 Ma的區(qū)域性熱液蝕變事件,表明巖漿期后的熱液活動不會對早期形成的原生鈣鐵榴石U-Pb同位素體系造成擾動。因此,本研究證實(shí)石榴石不僅可用于確定金伯利巖侵位年齡,且可用于記錄后期熱事件的影響。

圖1. 遼南30號巖管呈自形至半自形粗粒-碎斑結(jié)構(gòu)的鈣鐵榴石顯微照片

圖2. 瓦房店LN30和LN42金伯利巖樣品不同類型鈣鐵榴石斑晶LA-ICP-MS微區(qū)原位U-Pb測年結(jié)果

本研究成果發(fā)表于國際著名學(xué)術(shù)期刊Gondwana Research上,中山大學(xué)地球科學(xué)與工程學(xué)院博士生李東升為第一作者,中山大學(xué)地球科學(xué)與工程學(xué)院孫曉明教授為通訊作者。該研究得到國家重大研發(fā)計劃和國家自然科學(xué)基金聯(lián)合資助。

論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.gr.2022.05.016